10/10/2024.-

«Tal vez no somos lo que vemos

o acaso lo que somos así

no es suficiente«

Todo se desarropa con el amanecer. Vuelve como luna encinta el sol, la tarde en su umbrío, menos la infante realidad. Ni el agua, que llovió por el tamiz de la mano, o las hormigas haciendo su trabajo de vivir verde los desprendimientos, roza el polvo en los rincones. Solo el libro busca el perfil de redimir, retrotraer brevedades extensivas desde el tiempo de las saudades, y adentrarnos, porque somos del camino el río, y mucho de estrella caída y del azul que une el horizonte, aunque desalumbramos en la oscuridad lo que no fuimos de luciérnaga.

Tal cual Enriqueta Arvelo Larriva abre la puerta de este libro, Ese monte volcado en la noche, de Leonardo G. Ruiz. Un libro hecho con la determinación de la luz en las hendijas y los puntos cardinales que nos semejan cruz del sur, porque la poesía pone el dedo, los brazos y el cuerpo todo donde el poeta abre la penúltima tinaja de su memoria. Sabe que algo alado atraviesa el pecho, buscando ser del corazón y un desvarío domestica el árbol en las orillas de las sujeciones; esperando que vuelvan los pájaros cuando en el fondo de las angustias nos queda la mayor de las querencias. Así se enredan los versos en el cielo de los ojos, y la albahaca cita la referencia antigua de un poema que olía a camisa en la percha de la casa.

«Todo oficio lleva a una jaula de pájaros».

El poeta toma a tientas interior, un poco de cada ala cubierta en la jaula donde a las aves se les ha inventado la noche arropándolas con el delantal otrora trapo, oloroso a maíz del budare. Queda el rayo de lata asardinada para defensa y desamparo. Brilla solitario en la cocina, a un lado de las topias, esperando del poeta el significado que hereda la noche en las paredes.

En el contexto de la calle nada le es ajeno. La rocola llega al oído hablando de la historia. Vuela a pelo el poeta en la página al lugar donde se repite el ritmo de una frase, y la poesía hace su agosto con la misma gente y sus olvidos. El botiquín resuena los recuentos, mientras va rimando la mancornadora su calandria, y en una mesa falsa por descuido cae un trago y efervese. Solo el nido en un rincón del alba no acusa recibo del tiempo de la espera; resiste como una vieja casa parada sobre sus adoquines de barro. Otra mesa, vestida con mantel a cuadros y colores, hizo de centro el soponcio de una mujer antigua, en la hora de un dado que salta el azar de un verso, y guarda una débil brasa abrigada en la ceniza y el poema.

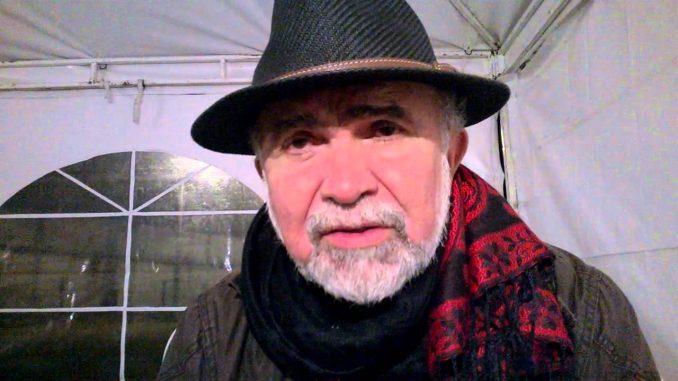

El poeta Leonardo Gustavo Ruiz abre la maleza y salta matorrales, indaga reminiscencias, trasborda veredas y apila hojas que dan traspiés cuando las coce el verano. Todo conlleva la fragua en el cuello, la sed que pasa entre batientes y una penumbra en la barra que suscribe. Es el mismo caldo de sol que exprime el cuello de botellas. Pareciera que una noche de estas, envuelta en páginas asustadas, deslizara su portento en ascuas, detrás de una esfinge, u oteando en zigzag el azar de la sombra primogénita de la noche.

Millones de especies diferentes hay en la jaula abierta de este libro cuando trata de pastorear versos bailando al ritmo con las antepenúltimas sílabas que, además de llegar cansadas desde los recuerdos, encuentran cabizbajo a su interlocutor.

«El pantano es el río de Heráclito

que se petrificó en el espejo…».

Siempre tendríamos sed, aunque no hubiese río en la distante orilla. O pasó como Heráclito su brillo. O el futuro a la vejez. Un buen trago reiterado a veces hace daño a la moral ajena, pero es oportuno saber de lo insondable, impulsar un verso tímido que juega a las escondidas, como lo aprendió en la niñez. Igual sirve para celebrar una musicalidad imprevista, o leer un libro que mueve los cimientos de la tristalgia. Ayuda bajar por el tobogán que da al pozo de los ojos secos. Hay sitios donde permanecemos frágiles, deseando volver a la página anterior que incidió en el vértice, a pesar de saber que andamos ciegos donde la oscuridad está de más. La corriente de Heráclito fue relámpago que ve y huye ante lo sórdido del mundo. Como si jugáramos a perseguir lo banal, las ruedas que el viento hace correr en las pacas de heno y la sequía.

Estamos al borde de la sombra, pero la poesía no tiene abismo, porque si cae ella, caemos todos junto a lo que somos. Apenas guerrillearnos dentro de «este monte volcado en la noche», pero pescando luz en las escamas de un verso que viene de canto desde un río azul.

«Leyendo con una vela

extinguida antes del alba»

¿De qué cielo se agarra un niño para escribir su vejez, a no ser del primer poema escrito que viene adjunto a Enheduanna, la primera mujer que deletreó en versos libres la victoria y lo roto de su hora hasta volver; o del siguiente hombre que hizo en relieve las hazañas de lo posible, y dieron por llamar la epopeya de Gilgamesh? Sin nunca estar juntos, ya sabían del objetivo político del grafiti en la tablillas cuneiforme, la primera carta preconcebida dirigida a este torpe tiempo, que tras milenios cumplió el parte, a pesar de los obtusos desordenes de la historia. Exactamente, donde la oscuridad del miedo escondía el alerta en el pecho de la noche. Insistiendo, llegaron, como nosotros, a las tristalgias, en ancas de un poema del siglo 23 A. de C., mientras, todavía, no hemos salido de la ansiedad a enviar el mensaje futuro que informe del desastre humano de estos tiempos. La palabra pareciera decirnos que estamos en el lugar que no es, donde las aves aprendieron huyendo de la lluvia, y el muerto habla por la boca de los ojos que lo cuestionan, pero caímos de esos brazos sum(er), esa épica Uruk, y otros tesoros lingüísticos que hacen más imposibles en la lejanía esas bandadas claves de alfabetos iniciales.

«La casa donde escribo es tan vieja como este poema

y en sus alrededores los años tardan en cruzar el jardín…».

Salir de este libro que es la casa vieja y las puertas empujadas, las tejas parientes cuneiformes y el pueblo tapiado de arqueología con terrones de yerbabuena y romero, amerita un sentimiento con la fuerza poética de quien escarba oraciones fallidas en las repisas. No es venir desde el espejo unicamente: volvemos a la nada que es el principio donde topa el sueño. Estudiamos los años de la esperma y la suntuosidad de la llama en cuanto a qué palabras alumbró y qué carbono decía del tiempo añejo de estas páginas, encuevadas en la memoria. Carecer de significancia por la no visual de los testigos es darle mucho poder a la ausencia, que no es más que la obsesión del regreso en vano a casa, en vez de preferir quedarnos en las esquinas de la vigilia con luz prestada de viejos postes, repensar con belleza este navío acumulado de páginas, de cuaderno cosido con hilo de cometa, bajo los bordes húmedos del alero. Cierto, siempre ha sido más productivo entrarse con tono decidido a ver qué dicen las voces de las puertas y los sonidos del jardín que verse para adecuarse a la marioneta. Cuánto ha servido el lugar hondo del espejismo, para eludir el no perder el tiempo en la ceniza, que alguna vez fue escrito con hollín en la percusión de las costillas disonantes, en las canales inversas de una hoja de zinc.

«El licor que mi padre bebía en la tarde de los maestros

sabe a tiza y a viento salobre».

Es un hábito recostarse a la herencia de un ritual que luego se acomoda en la palabra necesaria. Un designio parental nos lleva de la mano hacia el lugar asignado en la memoria. Allí nos deletrea preferiblemente por las noches una suerte de abrazo y de vacío que recuerdan la inconformidad del silencio. Desesperan las altas horas nocturnales, cada vez más hondas a expensas de una calle de la infancia, o un solar donde iba tomando forma la nostalgia de aquellos cuartos y zaguanes. Constatando ahora entre líneas, ciertamente bajo la llama de una corta esperma, midiendo el alba, que todos los componentes de aquel paisaje íntimo serían más tarde la materia prima con la que se alinearían los estantillos para sujetar los versos, hilvanando la sístole y la diástole del poema con hálitos del pasado. Por eso somos un naufragio a la hora de borrar; no es lo mismo el muelle que la mar, pero cada lado se desata y se amarra como barcazas a un albatros, a un trozo de su eterno vuelo. Son horas de un segmento que se hunde como avestruz a recobrarse del hambre tardía, las penas capitales o los restos de las palabras que flotan con su nombre, y como migas, en el anónimo delirio.

Vida y muerte merodean la melancolía donde enlagrimesen las palabras, cuidando de no pisar la raya de saliva por respeto al pacto de tiza con el universo, el recreo y el solar. A nuestro pesar, de la osamenta consanguínea, y no, viene el color de la página en blanco, del susto ajeno y la dentadura de la propiedad privada. Basta bajar al fondo del licor para saber, dejarse caer de los árboles y correr por la orilla del mono que marca con cal la voz de los trasnochos. Sea en las plazas, las horas nocturnas del miedo vienen a guarecerse en la horma del sueño y la maravilla recontada de los sitios vedados a la infancia.

«… de aquel cambural, habitan los espantos de una infancia nómada

clandestina, renaciente

en no menos variadas angustias…»

Así vamos envejeciendo en el tiempo de los versos, que renombrando van en las hojas sueltas los años en el rostro. Ya sin la premura que alarmaba el nervio, como una piedrilla en la ventana, para imaginar el fantasma a un lado de la noche y ceñirse a despertar creyendo, ilusos, haber recobrado el tiempo perdido en el trazo, en los palotes, el ritmo o la portada del libro que nos sigue hilando para vivir a como dé lugar.

«Ningún poema lava sangres»

Pero sostiene y posterga. Como nadie saca toda la ropa y los corotos del espejo para mudar la costumbre. Este libro mismo es otra senda, como todos, por donde se puede vislumbrar andar y salir lejos desde donde entramos. Aquí juegan las palabras con los sonidos: son como canicas juntas bailando en el aire para tapar el sol con los dedos. Este libro es para juntarse, para que no se olviden los libros que ya fueron. Acercarles el ceño con la risa, sin mal poner la sangre y la melancolía que ha girado entre sus páginas. Cabalgarlos con unas cuerdas de guitarras, vaciando las alforjas de flores y canciones en la espalda o su lomo, como una presentación, para que no queden solos en forma fetal entre las páginas, casi de almanaque o de ignore. Así nos devuelve el libro abierto lo que teníamos perdido, reconstruyéndonos con la misma pasión que allí aguardaba. Al tanto, no pasa de largo el abreviadero: coincidimos en que el poema no retiene amores ni devuelve lo que suponemos felicidad perdida, que ya venía cargada de dolores, sin subestimar la ofrenda en alegría. Intrusos, eso somos, cuando buscamos adherirle oficio de milagro a la poesía.

«El limbo es

el presente donde

nunca estoy».

La vida en un libro es tan inmensa y respetable como un pueblo sabio, que guarda mucho para decirnos, limitándose a saberse Éufrates y Tigris. De dónde salió, pasó y llegó hasta aquí el primer poema de mujer y el de hombre, flotando sobre las aguas del diluvio. Aún seguimos hacia atrás, para develar de qué estaban hechas esas palabras, para viajar milenios sin traer el miedo, sino la estética y el lugar donde nació la poesía; al igual que nosotros, agradados hacia el atrás, obcecados en resolver la poética de los hechos, el fondo personal y el origen.

Ríos que ríen con la risa del agua alegre, recuerdan algo menos supremo, un hablador que vino por estos mismos montes a decir extraños y tararear una canción que imprimía un mensaje en sumo de tabaco. No creyeron cuando escribió el poema sobre una maleta y el río, que convulsionando pasaba, como culebra dejando la piel en su lecho. Nadie todavía da en la magnitud de los recuerdos lo que es el dolor de perder las aguas donde los árboles se veían viajar, mientras la infancia acomodaba sombras.

Este libro es repensar el significado de las premoniciones. Cuando no haya verso, nadie peleará ni morirá por eso. Habrá guerra por el agua que nadie entendió en el diluvio, y ahí los vencidos volverán a beberse las lágrimas, rastreando la conmoción en el amor a los arados.

Y habrá que entender que lo sobrante al cerebro no es lo que le hace falta al corazón, sino la poética de vivir, y sobre todo haber convivido con el ayer dentro de estos libros, hasta cuando los otros tengan que decir del futuro y sus presientos. En sí, quitarle enigma a la sensibilidad literaria del pasado, que es envolvernos en sus citados afectos para saber auscultar adelante; pero, también, traer al presente lo bello de la gente que no entendimos, como un homenaje al sentimiento que nos heredaron, habernos incluido en sus domesticadas historias, y atarnos a sus huellas sencillas y a su intimidad de pueblo.

Estos solos son más en nuestros adentros, atrapándonos en las telarañas de su magnetismo afectivo. El resto serán muchos y solemnes personajes, pero nunca dentro de este olvido inofensivo, y ninguna otra necedad.

«La biblioteca es esta

desolada y última trinchera,

puro sol sin árboles ni sombra».*

Carlos Angulo

(*) Todos los textos entre comillas son del libro de Gustavo Ruiz (2024). Ese monte volcado en la noche. Antología. Venezuela: Acirema.