En el mes de la fundación de la ciudad, recuperemos su memoria histórica. (Parte1)

RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA DEL DESARROLLO DE LAS CIUDADES, A PARTIR DEL NACIMIENTO DE LOS BARRIOS.

El desarrollo unificado de las ciudades y de sus alrededores, durante la mayor parte de su historia se centró, sobre todo en la regulación del uso de la tierra y en la disposición física de estructuras urbanas en función de garantizar un entorno adecuado en todas sus manifestaciones para la comunidad.

Los Cabildos, palabra que deriva del latín capitulum, que significa cuerpo, congregación o corporación municipal, y por Ayuntamiento se entiende a la reunión misma, a la sesión que celebra el Municipio.

Los Ayuntamientos jugaron un papel importante en la conquista y colonización de la América española, de manera especial por el influjo de la importante tradición urbana española, la misma que se nutre de las ciudades mediterráneas, las llamadas ciudades Estado, las libres Civitas romanas, las mismas que fueron integradas a la Península Ibérica como unidad de administración local, ante la necesidad de que estos municipios cooperasen en las luchas contra los árabes.

Los conquistadores establecieron como tarea principal la organización de los municipios, es decir el Cabildo que habría que repartir los solares de la nueva ciudad y las tierras para la agricultura, a diferencia de los Cabildos españoles, caracterizados por la obtención de fueros y ejercicios democráticos, en América se mermó la autonomía del Ayuntamiento español, la autoridad real se hizo sentir con todo peso, como expresión práctica del tipo de gobierno absolutista, altamente centralista.

Los Municipios en sus inicios se constituyeron en los núcleos fundamentales de las Audiencias y Virreinatos. De esta forma la ciudad a cuyo servicio se organizaría la vida rural, se planeaba a la antigua usanza mediterránea, se tomaba en cuenta el clima, el aprovisionamiento del agua, el sol, los vientos, las comunicaciones, la defensa, la forma de orientación de la Plaza Mayor y su iglesia, la rectitud de las calles que de ella partían, la división geométrica en manzanas, la organización política administrativa fundamental a la hora de armar al nueva estructura colonial a partir de la ciudad.

Las primeras ciudades españolas en América siguieron la misma tradición mediterránea romana y se extendieron varias leguas, lo que junto a la vastedad del territorio conquistado y la escasez de población originaron en un principio ciudades muy alejadas unas de otras.

Estos diseños de urbanismo renacentista fueron utilizados en las ciudades españolas establecidas en el Nuevo Mundo en los siglos 16 y 17, como se puede apreciar en ciudad de México y Lima, en Perú, Ciudad de México había quedado destruida durante la conquista, pero fue el mismo Hernán Cortés quien ordenó su reconstrucción. La llegada casi de inmediato de del primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza en 1535 fue crucial para el urbanismo en tierras de América.

Mendoza, había estudiado las doctrinas urbanísticas de León Battista Alberti, renacentista italiano, las aplicó con radicalidad, tanto en México como Perú, a donde se trasladó en 1550.

La ciudad ideal renacentista, una cuadricula abierta, que en el caso español se habría en torno a un espacio central o Plaza Mayor, fue este el modelo que se aplicó en los dominios hispanos, siguiendo las reglas recogidas en las Leyes de Indias (1573).

Administrativamente los Cabildos, tenían dos tipos de funcionarios, los llamados Regidores, que son los funcionarios que hoy conocemos como Concejales y los Alcaldes ordinarios o Jueces de primera instancia (El primer Cabildo independiente de Guayaquil, mantuvo sus dos Alcaldes ordinarios).Olmedo, más que primer Alcalde de la ciudad, fue Jefe Político de la Provincia del Guayas.

El número de Regidores estaba relacionado con la importancia de las ciudades o los pueblos. Las menores contaban con cuatro Regidores, ocho las medianas y doce en las capitales de Audiencia o Virreinato, de la misma forma que en las ciudades pequeñas existía un Alcalde ordinario y en las mayores dos.

El crecimiento de los Cabildos, originó la inclusión de nuevos funcionarios como el Alférez Real, el mismo que tenía un sitio de honor entre los Regidores, gozaba del privilegio de portar el estandarte Real en las ceremonias; el Alguacil Mayor, ejecutaba las funciones de lo que hoy sería el Intendente de Policía; el Depositario Judicial, tenía como funciones custodiar los bienes del Cabildo, Inspector de pesos y medidas, controlador de la calidad de los alimentos que se expendían en la ciudad; el Receptor de Penas, se encargaba de cobrar las multas impuestas por las sanciones judiciales; Procurador General o Sindico; Alcaldes de la Santa Hermandad; Jefes de Policía Rural; Escribano que ejercía también como Secretario.

En las ciudades que lograban gran importancia se elegían los Alcaldes de Barrio, quienes se convertían en la autoridad policial en los barrios o parroquias. También nos encontramos con algunos funcionarios reales que gozaban del derecho a la silla y voto como si fueran Regidores. El Gobernador, que además presidía las sesiones.

En la primera etapa de la colonización fueron los Adelantados o Gobernadores los que elegían los Corregidores, en 1523 Carlos I, ordenó que los Corregidores fueran elegidos por los vecinos propietarios de la ciudad, sin reelección salvo después de un año de cesantía, esta forma de autonomía que recordaba a las ciudades españolas se perdió, llegando incluso los Gobernadores y la Corona a nombrar Corregidores vitalicios.

Las funciones que desempeñaban los Cabildos, fueron las mismas que ejercían en todas partes; es decir el planeamiento y distribución de la tierra, la imposición de los impuestos locales, reclutamiento obligatorio en caso de defensa, licencia para la construcción de edificios, mantenimiento de caminos y cárceles, supervisión de precios en los mercados.

Las reuniones del Ayuntamiento se realizaban a puerta cerrada y se obligaba a los Corregidores a mantener en secreto las deliberaciones del Ayuntamiento. El Cabildo elegía anualmente el Alcalde Ordinario, y se establecía la prohibición de realizar negocios directos o indirectos durante la gestión de los funcionarios municipales, Sin embargo hay que anotar que esta medida tenía de alguna manera relación con el negocio principal de la corona y los chapetones, es decir españoles residentes en las colonias que manejaron directamente el negocio de la repartición de las tierras y la mano de obra indígena, esto originó las contradicciones económicas entre chapetones y criollos por el control de las dos fuentes de ingresos coloniales; la fuerza de trabajo y las tierras agrícolas y pastorales, contradicciones que desembocarían en las guerras de la independencia.

En el caso de lo que hoy es la provincia de Guayas, la resistencia a los conquistadores se caracterizó por su alta valentía, lo que determinó que a diferencia de sus congéneres serranos fueran duramente reprimidos y exterminados, un ejemplo de esto es el despoblamiento de Puna y de importantes asentamientos poblacionales indígenas de la costa.

La administración municipal de Guayaquil, desde sus orígenes se caracteriza por la exclusión ciudadana, un ejemplo de esto se refleja en la población con derechos durante los primeros años de su fundación, la misma que no sobrepasaba las 150 personas, todos españoles, mientras que miles de indígenas se convirtieron en esclavos. El otro eje que trasciende históricamente la ciudad es el centralismo y la administración elitista.

Los cargos administrativos más importantes fueron desempeñados por españoles nombrados para este ejercicio directamente por la corona, se llegó incluso a vender los cargos de corregidores de por vida. Felipe V, vendió en 3500 pesos de oro, el corregimiento de Guayaquil, a José Antonio de Echaría, Márquez de Salinas.

Para 1770, la administración de la Provincia está en manos de un Gobernador, la ciudad tiene 2 Alcaldes Ordinarios y 12 Regidores, la población tanto en la llamada ciudad vieja y nueva llega a 22.000 habitantes.

La primera fundación de la ciudad se la realizó al píe del lado sur de la Colina de Santa Ana; sus construcciones se realizaron a base de madera, las mismas que se encontraban en su entorno de manera diversa, la ciudad adoptó un sistema de construcción mediante la aglomeración de sus edificios, los mismos que no guardaban las distancias necesarias, siendo esta una de las causas de sus constantes incendios.

Su condición de puerto, astillero, así como la gran existencia de dos de los productos de mayor demanda de la época: Madera y Cacao, estimularon el crecimiento poblacional a pesar de las vicisitudes y lo inhóspito de su geografía.

Este crecimiento poblacional originó el crecimiento de la ciudad hacia el Sur. Pero era demasiada estrecha el área de terreno firme que podían sus habitantes disponer; pues por el Occidente estaba limitada por terrenos pantanosos y tan bajos que según uno de los más importantes cronistas e historiador de la ciudad del siglo 18, (Andrés Beleato) manifestaba: “a media milla de distancia, se hizo en la sabana una calzada de piedra de tres píes de alto y de cuatro a cinco varas de ancho y una milla de largo, para evitar los aniegos de la población, con las mareas vivas del Estero Salado”…

Beleato, no confirma la época en que fue construida esta calzada, y tiene que haber sido una construcción muy antigua, ya que no existen datos recogidos de otros historiadores de la época, sobre esta obra, peor vestigios de ella.

Puede ser esa calzada sea la misma que más tarde se la llamó el “Camino de la Legua” y posteriormente calzada del “Cementerio”, la misma que fue reparada o restaurada, cuando ejerciera la Gobernación de la Provincia Vicente Rocafuerte (1840-1843).

Por el Oriente, se encontraba el río, el que carecía de muros de defensa, formando su orilla una playa baja, llegando la marea hasta la línea de fábrica del actual Malecón Simón Bolívar.

Nuevamente recurrimos a Beleato, quien nos señala: “Frente de las casas, se había hecho en la rivera, un largo Malecón de mangles, con el cual se aumentó algo el terreno formando un paso de diez y ocho varas de ancho.

Es necesario destacar que de esta obra si se encuentran referencias, ya que cuando se comenzó a construir el muro de piedras del Malecón, se encontraron vestigios de los troncos de mangle que habían sido colocados de manera vertical, uno junto al otro en hilera.

Además de las hileras de mangles se encontró una especie de pared que servía de dique de las aguas de la ría, comenzando el relleno de la playa, desde ese sitio hacía dentro, con un material a base conchas, logrando el levantamiento del terreno.

Por el Sur, la ciudad llegó a limitar con los bajos y anegadizos terrenos que se extendían desde el lugar que se hallaba el tercer Estero, estos Esteros no eran naturales (3), fueron construidos para la defensa de la ciudad, lo mismo que el Estero Bautizado como de Carrión, el mismo que estaba situada en donde está en la actualidad la calle Alcedo (Arzobispo) y el de San Carlos o también denominado Saraguro ubicado en lo que hoy conocemos como Ave. Olmedo.

En 1692, la ciudad se encontraba bajo una verdadera “camisa de fuerza” ante la imposibilidad de seguir creciendo por el lado occidental, siendo esta una de las principales causas que determinaron la construcción de lo que se conocería como Ciudad Nueva.

Desde donde se encuentra ubicada la actual calle Junín (Bolívar), llamada antes del Bajo, se extendía una gran franja de terreno, con características de suelo bajo, plano, y de menor consistencia que el que se encontraba asentada la llamada Ciudad Vieja.

La presión acumulada por el crecimiento de la población, además de lo apiñado de sus construcciones imponía el inició de los trabajos para resolver este problema, comenzando los trabajos de construcción de esta nueva parte de la ciudad en el mismo año de 1692.

Para 1693, concretamente el 17 de Agosto, se trasladaron a la llamada Ciudad Nueva, el despacho de la Gobernación y demás oficinas públicas, cabe anotar que este edificio ocupó el mismo lugar que el actual, así como la casa del Ayuntamiento, la que se conservó hasta el año de 1908.

Los dos edificios se encontraban aislados en el Malecón, pues no existían, no existió hasta muchos años después, la calle y los edificios construidos en la misma línea.

Otro de los problemas que necesitaban inmediata respuesta, fue sin lugar a dudas la comunicación entre las dos partes de la ciudad, las que se encontraban separadas por terrenos pantanosos, que permanecían inundados la mayor parte del tiempo.

Para resolver este problema, se construyó un puente de madera incorruptible, con una longitud de 800 varas, por 3 de ancho, el que ocupaba toda la extensión de la actual calle Rocafuerte, limitando en principio su parte norte con el llamado tercer estero, lugar donde se construiría el Templo y Convento de San Francisco.

Los limites urbanos de la ciudad se han extendido de manera vertiginosa a partir de los últimos años, tomando como ejemplo el viejo plano de “ferd Mayer & Co. 96 Fulton St” levantado por el célebre geógrafo Manuel Villavicencio en 1857, la ciudad terminaba en la antes mencionada batería del Fuerte de San Carlos, justamente en el lugar en que se encuentra en la actualidad el edificio del Club Unión en la Av. Olmedo.

Por el Oeste el límite de la ciudad se encontraba por un grupo de pequeñas casas a la altura de la actual Av. Quito, al Norte se encontraba el barrio Las Peñas, y el grupo de casas construidas en las faldas del cerro de Santa Ana y El Carmen.

Según datos estadísticos de la época en la ciudad se había construido cerca de 45. 000 habitaciones, 114 años después, es decir en 1970 la ciudad había crecido 206 veces, lo que se vería reflejado en su enorme crecimiento demográfico y económico, como se demuestra también en las dimensiones geográficas de la ciudad.

Para 1858, su extensión era de 2 kilómetros de largo, a fines del siglo 19 la extensión de la ciudad desde la llamada ciudad vieja era de 3.5 Kilómetros de longitud. Y hacía la denominada sabana su mayor ancho por la calle 9 de Octubre medía 1.5 kilómetros.

El crecimiento de la ciudad estuvo en una primera instancia ligada a la ubicación del astillero, sin embargo es necesario destacar que durante los dos primeros siglos la ciudad adelantó muy poco, marcada por el aislamiento y escaso comercio con las demás naciones, fue el periodo en que estuvo asolada por las continuas pestes, invasiones piratas y los constantes incendios.

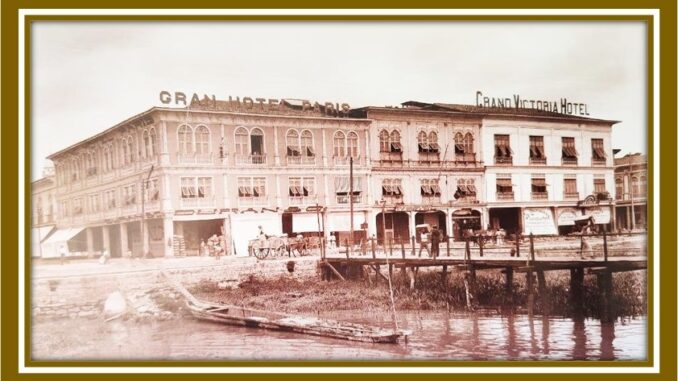

En octubre de 1896, un incendio de grandes proporciones destruyó las dos terceras partes de la ciudad, causando pérdidas por encima de los 14 millones de sucres, flagelo que determinaría por un lado la pérdida de su acerbo arquitectónico, así como el replanteo de la necesidad de levantar sobre los escombros una nueva visión de ciudad, previendo los errores del pasado.

Para evitar volver a cometer los errores del pasado, el Cabildo decidió adoptar medidas que mejoren la seguridad de la ciudad. Se elaboró Ordenanzas que permitieron ampliar las calles, aumentando su ancho de 15 a 25 metros, se prohibió levantar casas de más de tres pisos con torres o miradores, con la idea de que la altura de los edificios no exceda los 9 metros de altura, se prohibió también la utilización de maderas resinosas en la construcción de las viviendas, así como la obligación de los propietarios de ensinchar o adobar las paredes de las viviendas.

A pesar de todas estas medidas que en algo paliaron los problemas de la ciudad otro incendio de grandes proporciones afectó a la ciudad en 1902, señalando que la solución definitiva se encontraba en la construcción de edificios de cemento, hierro y otros materiales de difícil combustión.

Sin embargo esta discusión vieja en la ciudad vuelva recurrentemente a la palestra, así para agosto de 1966, se incendia el hotel Ritz, determinando que Guayaquil sigue a pesar de todos los esfuerzos siendo una ciudad combustible.

Para esta época se calcula que en la ciudad se encuentran construidos cien mil edificios, de los cuales sólo el 16% de los mismos son de hormigón, el 18% de contracción mixta y el restante 66% de madera.

En el área central de la ciudad la situación no es diferente los edificios de cemento armado no superan el 28% y la de madera y caña el 60%. La ciudad en 1966, también es deficitaria en lo que respecta a equipos para combatir el fuego, apenas existen en la ciudad 447 grifos, las cañerías son vetustas y los calderos de la estación de Las Peñas, tiene poco mantenimiento.

En 1969, la situación de Guayaquil seguiría siendo crítica en relación a su sistema contra incendios, un incendio de gran magnitud en el que perecieron 30 personas carbonizadas, volvería a poner el dedo en la llaga.